東京、上野は寛永寺さんの「不忍池の弁天堂」の前の宇賀神さま。

去年(2018年)の10月くらいに、急にひょっこりと石像が建てられました。

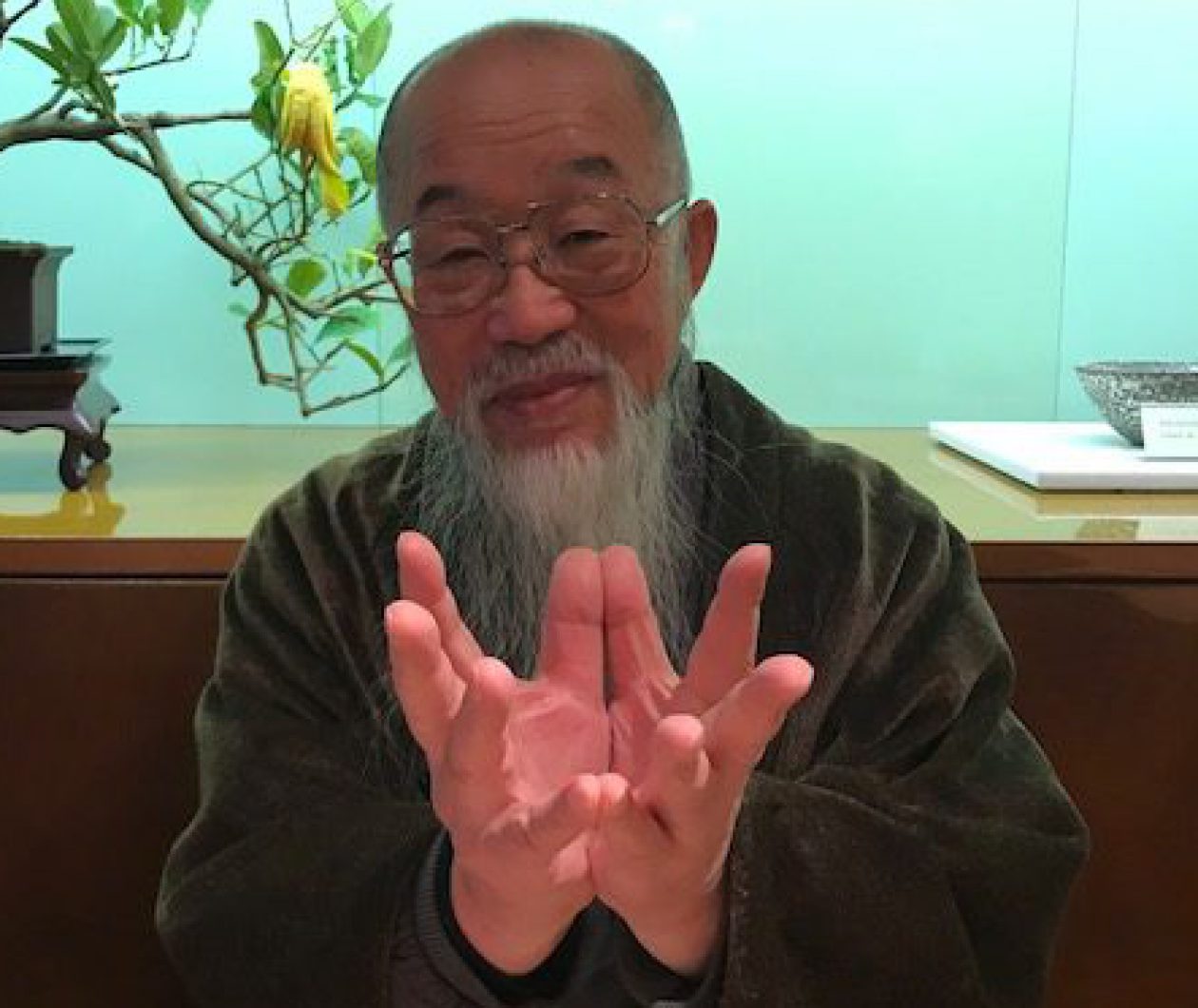

あまりにも宇賀神先生にそっくりで?、お参りさせていただくたびについつい記念撮影してしまいます。

いつぞやも先生の写真を撮っておりましたら、私の後ろで5人ほどの外国人観光客の方達が何故か一緒にシャッターを切られていました。

海外からいらした人の目にも「どこか似ている」と映るのでしょうか?

その「外国人撮影隊にカメラ目線」な宇賀神先生。

宇賀神先生と私は毎月東京に出張しております。

上野の近くにいつも行くのですが朝は仕事の準備など気がせくものですから、不忍池の弁天堂の前をタクシーで通ることはございましても、あまりお参りしておりませんでした。

もちろん何度かはご挨拶に参りましたが、いつも素通りして申し訳ないなー、と思いながらも毎回お参りしませんでした。

ところが、忘れもしない去年の9月も末のことです。

とてつもなく勢力の強い台風が近畿〜関東も含めて通過したことを覚えておいででしょうか?

あの日、私達は東京におりました。

そして、もしかしたら大阪へ帰る新幹線が運休になるかもと思いながら仕事しておりますと、案の定、JRがその旨を発表しました。

ああーやっぱり、と思いながら、いつも仕事場としてご自宅をお借りしている方に泊めていただくようお願いしました。

こんなときはホテルもなかなか見つけづらいかと思って、甘えました。

ありがたいことに二つ返事でご快諾いただき、急きょ東京に延泊することに。

そして泊めていただいた翌朝、帰りの新幹線の切符を手配しようと、まずは上野駅に私一人で行くことにしました。

新幹線の手配も不慣れなら、こんな風に天候によりキャンセルになったときの手続きなどもよく知りませんでしたので、とりあえずは駅に行くことにしました。

ところが、泊めていただいた方の家を出て、タクシーを捕まえようと待っておりましたが、なかなか来ません。

いつもでしたらそこは結構たくさんのタクシーが通るところなのです。

いえ、たしかにタクシーは何台も通るのですが、全てお客さんが乗っておられて、一台も空車が来ませんでした。

「台風の次の日だからまだ落ち着いてないのかな?」と思い、あっちの角へウロウロ、こっちの角へウロウロ、と、タクシーに来ていただけそうな場所を探してしばらくおりました。

ですがとうとうそこは来ないようだと諦めて、ちょっと距離があるのですが、歩いて大通りの方まで行ってみようと思いました。

そうして道を歩いていますと、見知らぬ一人のご婦人から

「あの、すみません、ちょっとお話いいですか?」

と声をかけられました。

その方は、私がタクシーを待ってウロウロしておりました辺りにお住まいの方で、家の前の道を掃除なさってました。

私が2度ほど前を通ったものですから、何となく目が合って会釈したりしておりましたら、ついに3度目くらいに声を掛けてきてくださったのです。

ですが、いきなり「お話」ってなんだろう、とちょっとドキドキしながら、「ええ、何でしょう。」とお答えしました。

するとその方は、珍しいことを話しだされました。

その方の家のお庭に何本かの木が植えられているのですが、何年か前のある日突然、白蛇が木のところに出現したのですって。

びっくりしたその女性は、どうやって追い払ったものかとオロオロして、これまた道を行く見知らぬ人に声をかけて「どうしたらいいでしょう?」とお尋ねになったそうです。

するとその通行人の方は、

「いやぁ、白蛇は縁起がいいから、神さまの使いって聞きますから、おにぎりをお供えしたらいいんですよ。」

とお答えなさったそうです。

「私は追い払う方法をお聞きしたかったんですけどね。」

と、その女性は私に笑いながらそのときのことを話されました。

「ええー、それでどうなさったんですか?」

と尋ねますと、

「その人の言う通り、おにぎりをお供えしたの。」

と、何とも天真爛漫なお答え。

「そしたらしばらくしてね、息子から連絡があって、『ママ、又吉さんの書いた話が芥川賞にノミネートされたんだ』って言うの。」

と。

どうやら彼女の息子さんは出版社か何かにお勤めのようで、彼のお仕事に関わりのある方の著書が芥川賞にノミネートされたとご報告なさいました。

すると彼女は、

「それ絶対、芥川賞取るわよ!だってうちに白蛇が出たんだもの!」

と、自信満々に答えられたそうです。

そして果たして、又吉直樹さんの「火花」は、見事に芥川賞を受賞されました。

「ええー、すごいですね!」

とびっくりしながらお話をお聞きしていますと、

「ねぇ、あなたもその木を触ってみない?きっといいいことあるわよ。」

と、ご親切にもお庭に招いてくださり、その木のところへ案内してくださいました。

「これね、しめ縄を巻いたの。」

と、ありがたい白蛇が出たその木には、今ではしめ縄が巻かれてありました。

「あなたも是非触って♥」

と嬉しそうにすすめてくださいましたので、

「うわー、ありがとうございます!」

と、思わずその方にも木にも手を合わせ、木の幹に触らせていただきました。

いやー、東京の都会のど真ん中で、まさか白蛇が出現した木に出会うとは。

そしてまた初対面の方にそんな楽しいお話を聞かせていただき、お庭に入れていただき、その木に触らせていただけるなんて。

なんだかもうそれだけでとても有り難く、幸せな気分になりました。

(ちょっとだけ続きます。)

合掌