「無為徒食(むいとしょく)」という言葉があります。

この言葉をもう何年も前に宇賀神先生の勉強会で習ったのですが、きっと私の覚え間違いでしょう、ずっと「無為無職の徒」(むいむしょくのと)と覚えておりました。

意味としましては同じ「なすべきことをなさず、働かずにぶらぶらと遊んで暮らすこと」ということと習った記憶があります。

宇賀神先生の勉強会で自分ではよく先生の話を聞いていたつもりですが、漢字も違いますし、私の記憶なんていい加減なものだなぁと悲しくなりますね。

(我ながらうまいこと漢字を間違えてますが。)

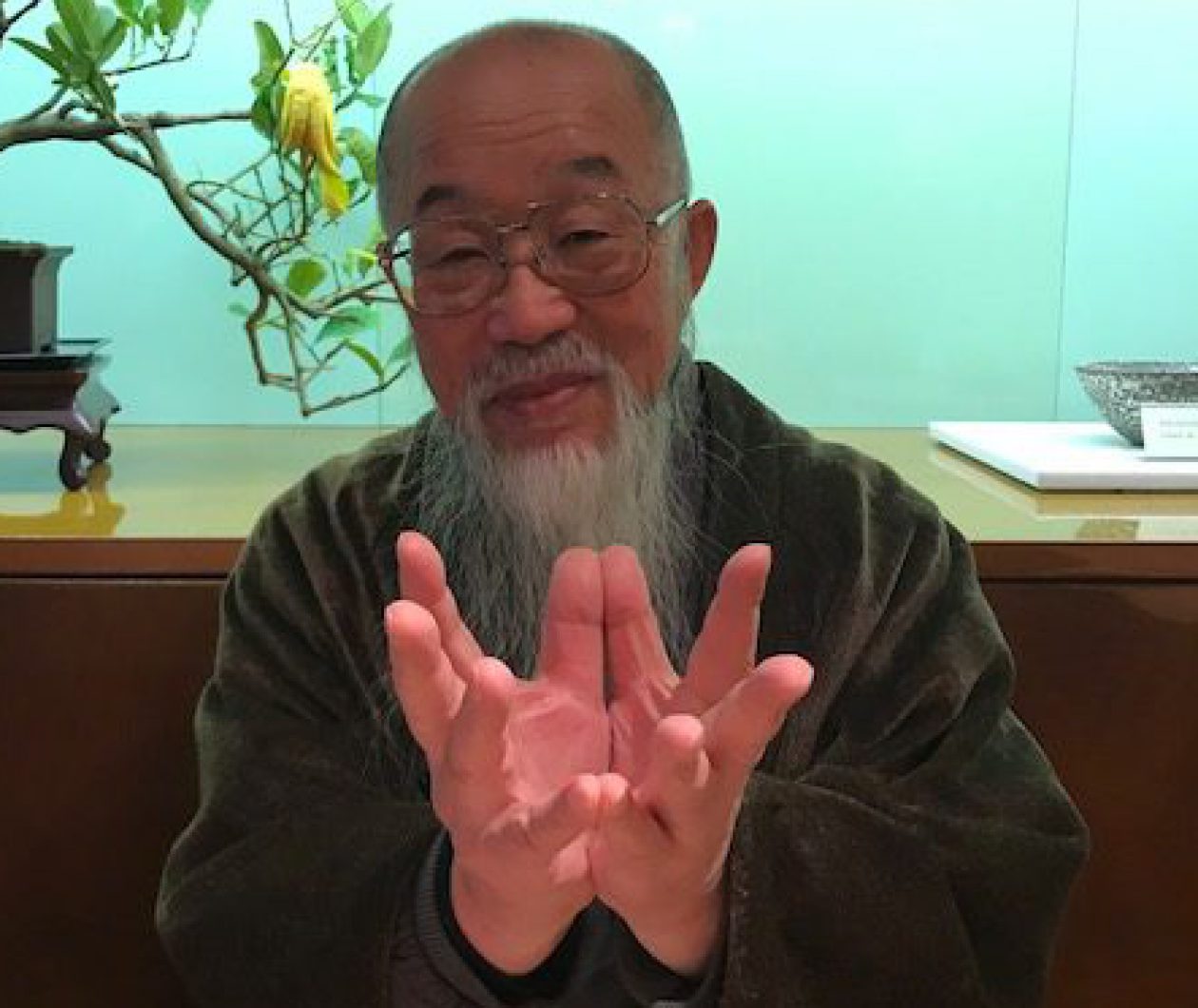

宇賀神先生は、無為徒食のような人生に甘んじてはいけない、という意味でこの言葉を教えてくださったように思います。

ずっと、神様佛様の手先となって人を助ける、という熱い思いで生きてこられましたから、大人になっても働かず、親のすねをかじってぶらぶら遊び暮らすような人生をよしとなさいませんでした。

そうです。

熱い思い。

宇賀神先生は文字通り、熱い思いを胸に、あの不思議な力を得られたのでした。

そして、持てる力を使えないのなら生きてる意味がないとまで思い込んでおられました。

私は、その宇賀神先生を支えるのが生きがいでしたねぇ。

もちろん宇賀神先生がそんな力を使えなくても、先生が生きていてくださるだけで私には世界と同じくらい意味があり、ただ横で生きていてくれて、二人で一緒にいるだけで幸せだったのですけれど。

でも宇賀神先生がそうまで思い込まれていることなら、もちろん持っている力を発揮できるということはとても幸せなことですし、先生が幸せに笑ってこの仕事ができるように、私のすべてをかけて支えていこうと思っておりました。

そして、宇賀神先生と暮らした20年ほどは、そのように生きてきた自負があります。

ちゃんと支えられたかどうかは分かりませんが、少なくとも、自分の思いのたけをかけて願って生きてきたということだけは、自信をもって言えます。

ただ、今は、今現在は、私はちょっと「無為無職の徒」かもしれません。

幸いなことに親のすねはかじらずに済んでおりますが、2023年のあの日、日付を言うのもいまだにイヤなのですが、あの日以来、生きがいと世界を同時に失って、私は立ち止ったままでおります。

正直なところ去年は色々な手続きが本当に大変で、どなたかが「世帯主が亡くなると手続きが大変」とおっしゃっていたのはまさにその通りだなぁと実感したのですが。

それも(私の先延ばしグセが悪く、長くかかっただけですが)年末にはすべて終えることができました。

そして年が明けて今、とりあえずしなければならない手続きをすべてをやり終えて、なんだかぽかんとしているというか、ぽつんとしているというか、ただ立ち止っている自分を自覚しています。

いえ、これはこれである意味贅沢な境遇だと思っています。

立ち止っていられるという贅沢な境遇です。

忙しい現代ですから、普通なら立ち止ること自体が難しいかも知れません。

でもちょっと私の場合は立ち止まるだけでなく、無為無職の徒に甘んじてるかなという自覚も、やっぱりありますね。

ただ、私にはちょっぴり免罪符もあります。

一昨年に宇賀神先生が法人の代表役員(住職)を退職なさったときに、宇賀神先生が私に言ってくださった言葉がありまして。

私が聞いたんですよね、宇賀神先生は心から願った氣の力や神様佛様とのご縁をいただいて多くの人を助け、宗教法人も設立し、たくさんの人に感謝されて、今こうして無事に退職された。

それに引きかえ私は勉強会で無為無職の徒と習っておきながら、いまだに何も為し得ていない。

もしこのまま大したこともせずに人生を終えたら、あの世で佛様に

「せっかく有難い環境に生まれたのに、何にもしなかったね?」

と落第点をつけられるのではないかと。

すると宇賀神先生が、こうおっしゃってくださいました。

「あやのさんはわしの人生をソフトランディングさせてくれた。それだけで合格!」

と。

嬉しかったですねぇ。

いえいえ、ちゃんと、宇賀神先生は優しいを通り越して私には甘いのだと知ってはいますよ。

ですが、

「それだけで合格!」

と私に言ってくれる人がいる幸せよ、と。

今思い出してもまた涙が出てきます。

強さだけでなく、功績だけでなく、弱さもダメなところも、何にも大してできないことも、すべて受け入れてくれる人がいることのなんと幸せなことでしょうか。

宇賀神先生は本当に、心の優しい人です。

あんなにも優しかったから、神様や佛様にあんなにも愛されたのかなぁ。

阿字のふるさとへ旅立たれた今となりましても、こうして宇賀神先生の残してくださった言葉に心救われています。

いつもいつも、今でも、ありがとう。

今更ながら理解しているのだけれど、あやのの人生は宇賀神先生に出会えて一緒になれただけで大合格だったよ!

合掌