皆さん、お久しぶりです!

いかがお過ごしでしょうか?

夏休み休暇を取られた方も多かったのではないでしょうか。

宇賀神先生と私も、今年も夏休みを頂戴いたしました!

仙台出張を兼ねて、温泉湯治(いえいえ、“氣”を得るお修行です!)を兼ねて、往復で約2500kmの旅に行って参りました。

昔の武芸者にとりまして、旅そのものが修行であり、生きる術(武術指南など)であり、つまりは彼らの人生そのものであると、確か司馬遼太郎さんの本で読んだ記憶があるのですが、先生の人生もちょっとそれに似ているような気がいたします。

ありがたいことです。

今日はちょっとそんな宇賀神先生の旅のアルバムから。

この国見温泉は、岩手県と秋田県の県境にございます、とっても不思議な色の温泉で、宇賀神先生の大好きな温泉です。

携帯電話は、ほぼ“圏外”です。

温泉はもちろん素晴らしい氣に溢れていて、旅館の飲み水もすべて秋田駒ヶ岳の湧水ですので、身体の中から浄化されるような心地です。

空気も水もお米も何もかもが美味しく、私などはこの国見温泉・石塚旅館さんに泊まりますと、ご飯は必ずお茶椀2杯(以上?)食べてしまいます。(普段はそんなに食べませんよ。)

山登りしたときのようです。

ちなみに大学生の頃、両親に連れられて日本のアルプス縦走登山をしたときなどは、「どんぶり飯3杯」食べていました。

運動ってオソロシイ・・・。

まるで「めしの半田屋」さんのようです。

⇓

可愛いでしょう?このポスター。

もう、大好きです♥

知る人ぞ知る、仙台の昔の若者は皆お世話になったという、めしの半田屋さんのポスターです。

宇賀神先生もお若いころ、当時は仙台駅近くにございました、狭い狭い店舗の半田屋さんにお世話になったそうです。

私も何度か連れて行っていただきましたが、狭くて古くて(失礼!)、なんとも昭和の香りが漂う、平成の今では見ることのできないステキなご飯屋さんでした。

「お母さんの家のご飯」が食べられるような、私も大好きなお店でした。

今では半田屋さんもシステム化されたようなお店になり、ちょっぴり悲しい気持ちです。

ですが、実はそんな悲しさも吹き飛ぶくらいめちゃくちゃに美味しい「仙台のご飯」を今回もまた、ご馳走になってしまいました。

宇賀神先生が出張なさる手配をいつもしてくださる、長年のおつきあいの仙台ご在住のT様が、とっても美味しいお弁当を届けてくださいました。

写真をこうして見ただけで思い出しまして、ヨダレが出てきます♥( ̄∇ ̄)

先生が仙台を離れられて29年たった今も、こうして定期的に仙台に行けますのもT様のお陰様なのです。

T様には本当に何から何までお世話になっており、感謝してもしきれないくらいです。

いつものように、神さま佛さまにお供えし、合掌していただきました。

東北は今夏は涼しい、と申しますより寒いくらいでした。

どうか冷夏に負けず、東北の美味しいお米が豊作でありますようにと願ってやみません。

思い出すだけでヨダレが出ちゃうくらい美味しいお米ですので、お祈りにも力が入りますね!?

そして、今回もつつがなく楽しい旅を終え・・・と申し上げたいところですが、宇賀神先生との旅はいつも「つつがない」どころか「やじさん・きたさん」の珍道中です。

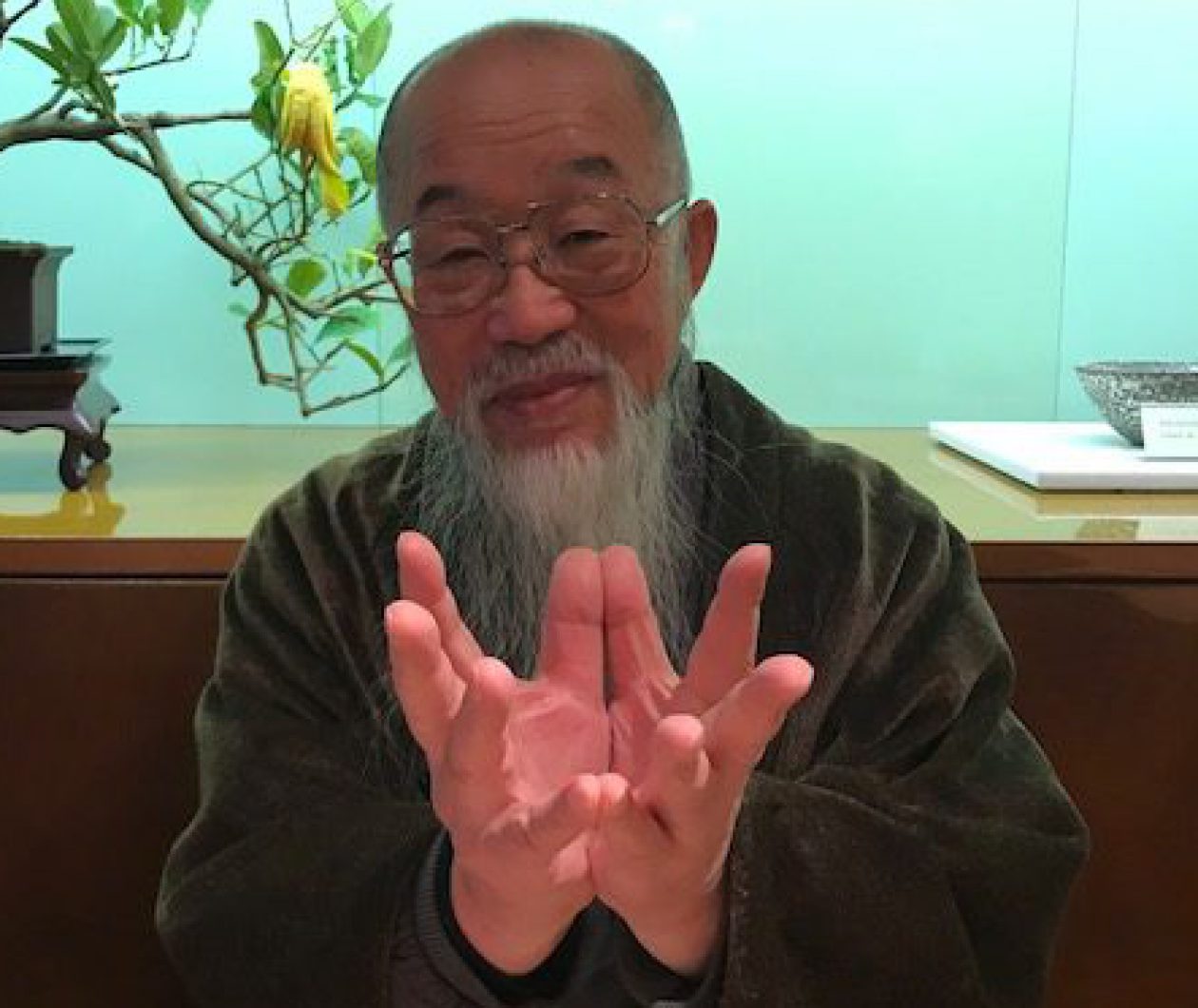

その証拠写真が、これ!

⇓ ⇓ ⇓

これは、石塚旅館さんでの盗み酒(2合目)が私にバレてしまい、「ゴメンなさい」してる宇賀神先生の手です。

顔が全然「ゴメン」って言ってないのがミソね!( ̄∇ ̄)

なにはともあれ、長く楽しいドライブ旅行を終え、私は大阪に帰って2度目の夏バテを経験しました。

なんとも贅沢な話です。

そしてもちろん、宇賀神先生はリフレッシュ&パワーアップして帰って来られました。

いつものことながら、なんともありがたい旅でございました。

合掌