金曜日から2泊3日で天下の霊泉?、湯峰温泉(1・2・3・4・5)にいっておりました。

今回も宇賀神先生はたっぷりと温泉で氣を取られたようです。

温泉で氣を取るためには、温泉につかりながら瞑想を致します。

一口に瞑想と申しましても、様々な方法がございます。

最近は瞑想も市民権を得て?、アメリカのGoogleさんなどの最先端を行く大手企業も社内に瞑想のための部屋をご用意なさっているのですとか。

たしかGoogleさんは、仕事のパフォーマンスをあげたり、人生をよりよく生きるために、マインドフルネス瞑想を取り入れられているのでしょうか?

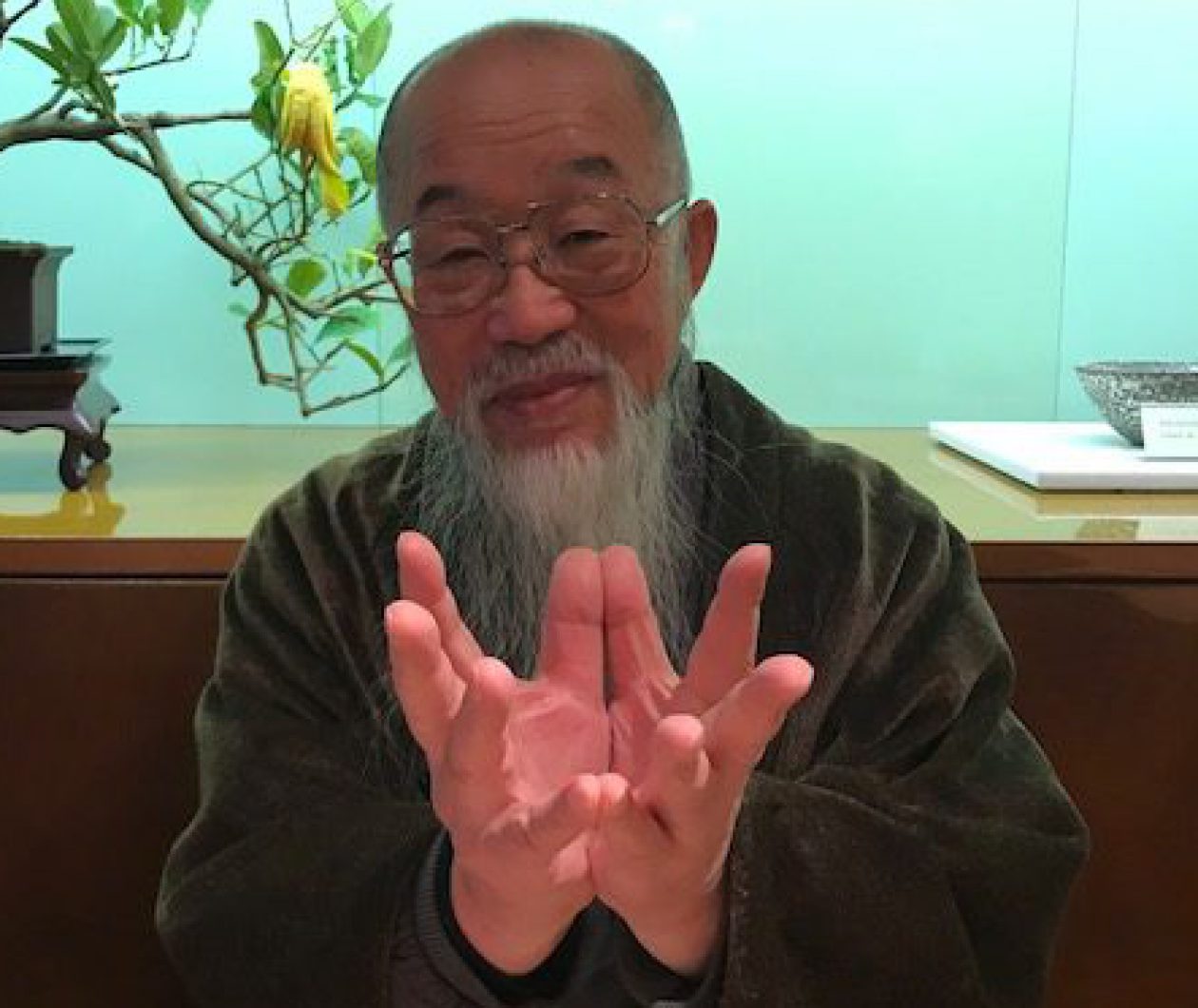

宇賀神先生の場合は、瞑想法とは、ほどんどの場合「イメージ法」です。

もちろん先生は、そのイメージをただの空想に留めず、現実化なさるお力を伴って、ですが。

宇賀神先生は、以前はよく温泉の中で小周天瞑想(しょうしゅうてんめいそう)をなさっていました。

奈良の勉強会にご参加いただいた方の中には習われた方もいらっしゃるかも知れません。

小周天瞑想とは、気功をご存じの方達の間では昔から有名な、身体の要所要所で「氣」の玉を回しながら全身に巡らす方法で、先生はそれに独自の改良を加えておられました。

宇賀神先生は温泉から取り入れた氣を、身体の中で練り、その質を高められます。

まずは体外から氣を取り入れないと絶対量は増えませんし、その氣をさらに練ることで、質・密度がともに上がります。

そのように高めてこそ、病気平癒にその氣を用いたり、様々な加持祈祷の下支えとなり得るのだそうです。

宇賀神先生は今回の湯峰温泉では、小周天瞑想とは少し違う方法を試されていました。

先生のお加持をよくご存じの方はご納得いただけると思うのですが、先生の方法は日々進化しております。

私の目から見ましても、

「氣に関すること、神様佛様のことが、イコール、先生の人生の全て」

だと思います。

ヒマさえあれば、頭の中はお加持のことばかり。

先生はとくに病者加持を得意となさっていますから、身体のこと、病気のことはいつも考えておられます。

そして、しょっちゅう新しい「気づき」を得ておられます。

温泉での瞑想方法も、また然り、です。

温泉に行く度に、

「今日はどんな瞑想法にしてるのん?」

と尋ねますと、何か新しい方法を試されていることもしょっちゅうです。

あんまり期待したほどの効果を感じられなかったな、と思われたときはすぐに飽きてしまわれますし、ひとつ気に入られますと、折りに触れましては、また思い出したようにその瞑想法をなさったりもします。

瞑想法や、お加持に関しますことでも、よくそんなに色々なことを思いつかれるなー、と感心しながら、いつもお話を聞いております。

そうですね、お薬の効能書きみたいなことばかり申し上げるのも何ですから、今日は実際に氣を取り入れるための一番簡単な瞑想法(イメージ法)をご紹介しましょう。

まず、ご自身のお身体を包み込むような、卵型の氣のボディをイメージします。

氣のボディのことを、気功の世界では微細身(みさいしん)と呼ばれたり、またはオーラとして捉えられる方もいらっしゃいますでしょうか。

なるべくでしたら、色なども含めまして、キレイなイメージを持たれるといいかも知れません。

若さを表すのはピンク、癒しは緑、精神的な崇高さは紫、神々しい金色などなど?

その人その人により、優勢な氣の色などと申しますものもあるようですが、先生はあまりこだわらずになさることをおすすめしています。

そう言えば、どなたかが、先生があまり細かなこだわりを持たれないことに関しまして、

「先生は大ざっぱですから。」

と、おっしゃっていましたね。

その通りかも知れません。

ですが、その大ざっぱさは、一番大事な核心のみを譲らないための「ゆるみ」でもあるのだと私は解釈しています。

とにかく、ご自身のお身体を包み込むような卵型の氣のボディをイメージなさいましたら、その表面に毛穴のように無数の穴があるように想像します。

そして、呼吸とともにその穴が開いたり閉じかけたりして、氣を取り込みます。

息を吸うときに氣のボディの表面の穴が開き、周りの良い氣を吸い込みます。

そして、息を吐くときに、ご自身の身体の中の邪気を少し閉じかけたその穴から吐き出します。

それを繰り返すのです。

この呼吸によりいい氣を取り込むイメージを、氣のいいところでいたします。

大自然の森の中や、神社仏閣などの神様佛様の聖地、そして宇賀神先生のおすすめでもあります、温泉の中などで。

温泉は氣に溢れておりますから、最高です。

何より気持ちいいですからね。

この氣を取り込むイメージ法は一番簡単でいいかな、と思います。

ですが、一番簡単な基本こそが一番奥義に近いとも考えられます。

皆さまもぜひ一度、温泉に気持ちよくつかりながら、なさってみてください。

のぼせられませんよう、くれぐれもお気をつけくださいませね。

ちなみに先程の氣の色の話ですが、随分と以前のことになりますが、オーラの写真を撮っていただいたとき、宇賀神先生は

「わしの氣の色は自由自在だから。七色を出してみせるよ。」

とおっしゃって、本当に七色の虹のようなオーラを写されたことがございました。

月光仮面ならぬ虹色仮面・・・やはりマンガを地で生きておられます。

今回の湯峰の旅写真は噂の?サンダース号の中の朝食の風景から。

美味しいトウモロコシと、そのおこぼれを期待するぴーちゃんのシルエットです。

ぴーちゃん(子供)にエサをあげる親鳥の気持ちなのか、微妙に先生の口がとがっておりますのが、なんとも嬉しかったです。

よく赤ちゃんがすることで「美味しい口」と表現することがございますが、あげる方ももらう方も、自然とそうなりますね。

ぴーちゃんも自分が欲しい食べ物のときは「美味しい口」をするのですよ。

宇賀神先生と一緒になって、氣を取るために温泉で湯治させていただいたり、神様佛様にお参りさせていただいたり、私自身も色々と恵まれた人生だと感謝しておりますが、本当の幸せはこの風景かな、としみじみと思います。

合掌